無印良品の「体にフィットするソファ」の成功を経て、柴田文江さんのデザインは次のステージへ。象印の家電や、オムロンの体温計「けんおんくん」をはじめ、暮らしに寄り添う数々のプロダクトが誕生します。ここから、柴田さんは「渋谷系」と呼ばれた時代を経て、“ロングライフデザイン”へと舵を切っていきます。

渋谷系デザインから、ロングライフデザインへ

柴田:

象印の家電をデザインした頃には、オムロンの体温計「電子体温計 MC-670(けんおんくん) 」も担当しました。これは私にとってエポックメイキングな仕事でした。当時は体温計のデザインなんて雑誌に載らないと思っていました(笑)。でも多くの人が使い世の中に出るものをデザインしないと、デザイナーとしてやっていけないなと思っていました。

—柴田さんは、一般的なデザイナーがデザインしないものをやられているという印象があります。

柴田:

そうかもしれないですね。この体温計を完成させたら、自分のデザインへの考え方が世の中に見せられるなと思いました。AXISが私を表紙にしてくれたのもこの頃です。でも当時、多分誰も私のことを知らなかったと思う。

ーさすがにAXISの表紙になるくらいだから、無名ではないのでは?

柴田:

いや、本当に誰も知らなかったと思う。今でこそみんなこれは誰がデザインしたってわかるけど、当時のプロダクトデザインのジャンルはプロダクトとつくり手が自然と結びつくジャンルじゃなくて、知ってる人しか知らないようなものだったし、私は雑誌にも出ていなかったから。

この頃からだんだんと自分の作品が見られるようにもなってきて。auの携帯「ジュニアケータイ Sweets」は、「お菓子みたいな携帯」というコンセプトだったんですが、実はね、中身は“オヤジな“携帯なんですよ(笑)。サラリーマン向けの携帯を、基盤をいじらずローティーンの女の子向けにスタイリングだけで変えるという仕事でした。

この携帯をデザインしたら、可愛い感じが渋谷系だと思われたらしく、「渋谷系のデザイン」なんて言われていました。そのあと、ディズニーや韓流スターのグッズをデザインしてほしいなんて依頼も来るようになりました。でも私は「キャラクターを使ったデザインはやらないんです」ってお断りしたら、母からは「スターに会えるかもしれないのに」と叱られましたが(笑)。

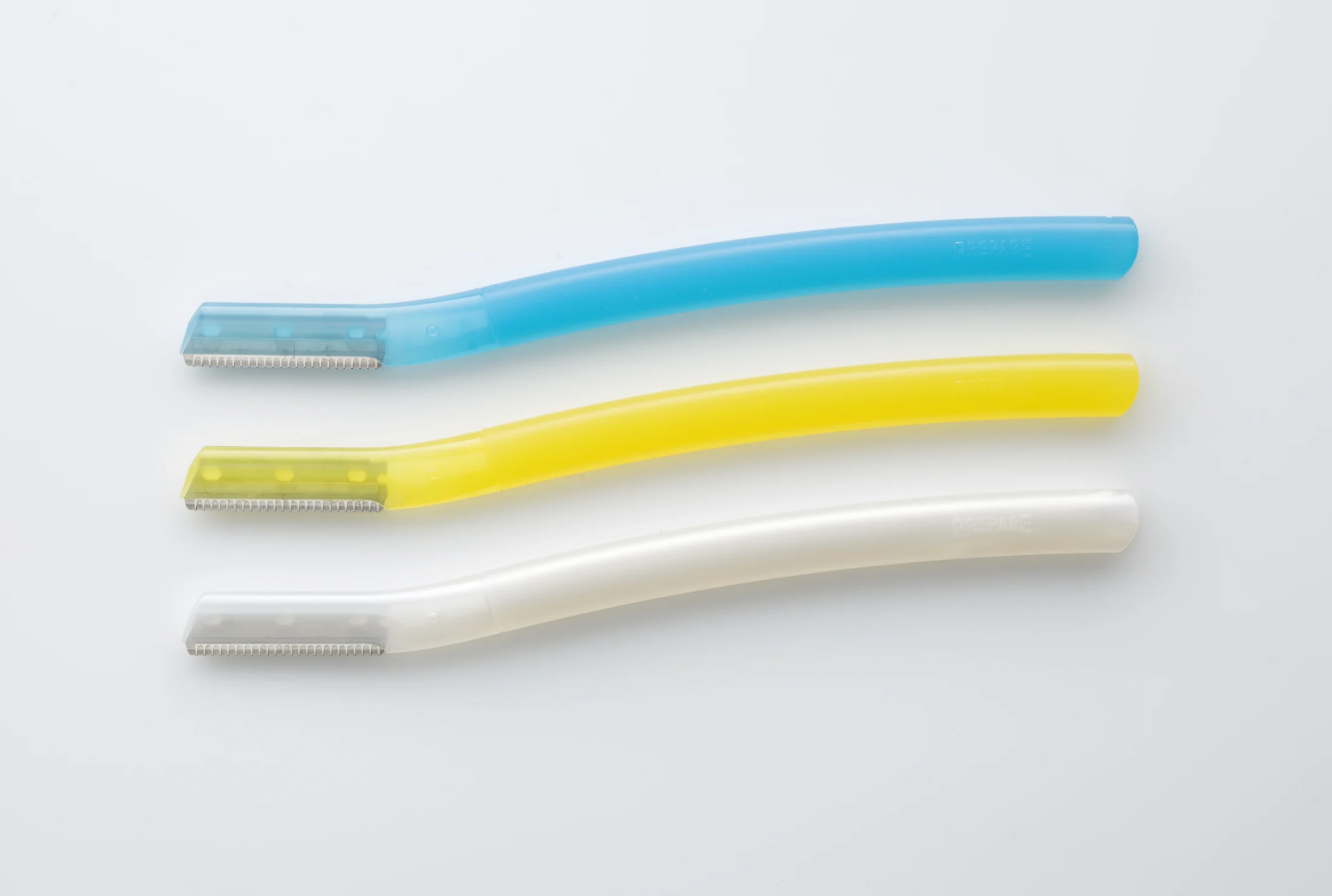

そうしているうちに、次第に「ロングライフデザイン」と呼ばれる方向へシフトしていきました。その頃、資生堂の「プリペア」というカミソリもデザインしました。中学時代から愛用していた看板商品をデザインし直すというものですね。

ーオムロンの体温計も、いまとなってはロングライフデザインですよね。

柴田:

そうですね。この年にデザインしたキントーの「UNITEA(ユニティー)」も、息の長い商品です。今ではガラスのコップで温かい飲み物を飲むのは当たり前ですが、当時はまだガラスのコップは冷たいものか常温の飲み物で使うものでした。香りが滞留するように、ワイングラスから形を想起したもので、ハンドル型でもしっかり握れて飲めるものをつくりました。

長年の夢「旅をしながらデザインをする」を実現

柴田:

初めて建築家などプロダクト以外の人たちと一緒に仕事をする機会となったのが、「9h(ナインアワーズ)」です。最初はカプセルユニットだけの担当でしたが、最終的には全体のクリエイティブディレクションを任されています。並べればフロアになり、積めばホテルになる──プロダクトから空間へと発展する経験でした。当時のカプセルホテルは「安いけどダサい」イメージしかありませんでしたが、若い世代にも使われる新しい価値観を作ることができたと思います。

ー私もこの「9h」が登場した時のことはすごく印象に残っています。

ナインアワーズ自体はすごく成長して、今は睡眠解析事業をはじめとするデータビジネスに移行しています。睡眠を解析すると、健康状態や無呼吸とか認知症などを知ることができると分かり、さまざまな研究者と協業するようになったんです。カプセルに寝るだけでセンシングも可能なんです。当時のナインアワーズはまだベンチャー企業で、手探りでやっていました。みんなと一緒に仕事をすることで自分も育てられたし、みんな一緒に大人になったプロジェクトだったなと思います。

その後、中川政七商店の中川淳さんから依頼されたタダフサの包丁に取り組みました。これは素材を活かす“見立て”のデザイン。寿司職人が素材を切って並べるだけで成立させるように、デザインも「やりすぎない」ことが大切だと実感しました。自分の中で大人のデザイン観が育った瞬間でした。

ー「旅をしながらデザインをする」という夢も実現されたそうですね。

チェコのガラスブランドBROKIS(ブロッキス)との出会いは新鮮でしたね。200年続く工場を受け継ぎ、新しい照明ブランドに育てようとしている会社です。現地の職人は兼業で農業をしている人も多く、朝3時に作業を始めて午前で終わるなど、暮らし方からして日本と違う。そうした環境でクラフトとデザインが結びつく姿はとても刺激的でした。

ー今年のミラノサローネで柴田さんの新作が展示されていましたよね。会場ですごく目立っていました。

柴田:

はい。ブロッキスはまだ朴訥な部分もありますが、ゴルフの全英オープンが行われる名門クラブハウスなどにも採用されるブランドに育っています。ラグジュアリーな空間にも耐えうる品質を持っている。そういう現場に関わることは、自分の視野を広げてくれますね。

他にも今年のミラノデザインウィークでは、FLEXFORM(フレックスフォルム)からも新作を発表しました。ミラノサローネを支えてきた五大ブランドの一つで、本当のラグジュアリーを追求するブランド。ご縁があり、昨年、「ERI(エリ)」というアームチェアをデザインしました。今年はそれの回転バージョンと、コーヒーテーブルと「ENN(エン)」という新しいダイニングテーブルを作りました。

このブランドの「キロメートルゼロ」と呼ばれる思想には、本当に驚かされました。すべての部品を工場から半径ゼロキロの範囲で調達し、真のメイド・イン・イタリーを貫いている。自然豊かな環境の中で、職人たちと対話しながらものづくりをする体験は、本当にクラフトマンシップそのものでした。

こうやって振り返ってみると、私って小石を投げ続けていて大きな石を投げてないんですよ。ちっちゃい石を、少しずつ投げ続けて変化を起こしたいタイプ。少しずつ変えることによって、色々なことができるようになったって感じがします。

作るものも、みんながびっくりするようなものを作るっていうよりは取っ手がしっかり握れるとか、小さなことがデザインのポイントで、暮らしを少しずつ、バージョンアップできるものなんです。

面白がって挑戦する姿勢

ー今年、テーブル「conos(コノス)」をデザインされていますよね。柴田さんがデザインした「バーテブラ03」との相性もバッチリです。

柴田:

「バーテブラ03」が暮らしの中で使えるワークチェアとして作ったように、「コノス」も家や仕事場の空間に馴染むテーブルとして考えました。壁にくっつける机ではなく、空間に点在して置けるテーブルです。会議の予定がなくても会話が生まれ、アイデアが広がるような場をつくる。今のオフィスにそうした提案が必要だとイトーキは考え、「1本足のテーブル」というお題をいただきました。

ー実際にそういったオフィスを見に行ったり、リサーチされたりもしたんですか?

柴田:

イトーキから事例を共有してもらったり、自分が訪れたクライアントの空間も参考にしました。オフィスは基本的に四角い箱ですが、家具によって動線やレイアウトが変わるのは面白い。足元に設けた台座もポイントで、携帯や小物、モバイルバッテリー「hako(ハコ)」を置けるようにしています。机の上をすっきりさせたかったんです。布を貼れば床との一体感も出せるし、よりリビングライクな家具に近づくと思いました。イトーキは新しい提案をすると必ず面白がって挑戦してくれる。例えば、ツートンカラーの仕様も、簡単そうに見えて実は難しい技術です。

ー張地の部分ですね。

柴田:

はい。テーブルって「なんでもいい」と思われがちですが、椅子と同じで愛着を持って選んでほしい。だからこそキャラクターを作りたかったんです。カラースキームも担当の方と相談しながら決めました。彼女とはセンスが合うので毎回スムーズに進みますし、テキスタイルの専門知識が豊富なプロフェッショナルで頼りにしています。結局、デザイナー一人ではなく、チームで前のめりに進めるからこそ実現できているんです。

ー「コノス」は他の椅子との相性も考えられたんですか?

柴田:

セブンチェアのような、暮らしと仕事を越境する椅子をイメージしています。アーロンチェアのような純粋なオフィス家具ではなく、リビングにも馴染む家具と組み合わせるイメージですね。イトーキには今までなかった提案です。

ー工場との連携についても印象的ですね。

柴田:

滋賀の工場で作っています。「バーテブラ03 WOOD」はカリモクさんとコラボして、レッド・ドット・デザインアワードの最高賞を受賞しました。木製の座面なのに快適に座れる点に審査員が驚いていましたね。実際、工場ではセンシング技術を駆使しながらも、最終的には職人が丁寧に仕上げている。その二面性がイトーキの強みだと思います。

ー「バーテブラ03」にはユニークな仕組みも多いですよね。

柴田:

そうなんです。日本の大きなオフィスメーカーは、こういう手間のかかることをやらないんじゃないかと思っていたのですが、イトーキとの仕事を続けていると、提案するとなんでもできるんじゃないかという気がしてきました(笑)。

昇降を肘掛けから操作できる仕組みは、開発チームからの提案でした。私も難しいと思ったのですが、「使う人にとって大事だから」と実現してくれた。こういうやり取りは本当に刺激になります。

そもそもデザインに入る前に工場長から直接話を聞かせてもらったんです。歴代バーテブラを作ってきた方で、まさに「魂」を知る人。そこで学んだことがアイデアの源になりました。

ブランドもデザイナーも、少しずつ変わるしかない

ーオフィスメーカーでロングセラーになっている商品ってあまりないですよね。しかもそれを復刻し新しいシリーズをつくることも珍しい。

柴田:

そうですね。以前のイトーキは、社内の調達担当だけが知るような存在でした。でも今は、暮らしの家具としても選ばれるブランドに変わりつつあると思います。働き方が暮らしに近づいた影響もありますが、ブランド自体が積極的に提案しているのも大きい。インダストリアルな技術を持ちながら、リアルな暮らしや働き方に関われるのはとてもいいことだと思います。

ー「バーテブラ03」から派生して「hako」や「conos」も生まれました。次の展開も考えているんですか?

柴田:

まだ発表できないのでここで言うのは難しいのですが、予定していますよ。

―楽しみです。ミラノデザインウィークでも感じるのですが、ブランドって5年、10年単位で大きく変化しますよね。ずっと注目され続けるブランドは、むしろ自ら変わっている。

柴田:

確かにそうです。フレックスフォルムもそう。アントニオ・チッテリオの存在が大きいですが、その中で私を起用したのは、新しい血を入れたいという意思の表れだと思います。

ーなるほど。柴田さんが言う「小石を投げ続ける」ことは、ブランドの変化にも通じるのですね。

柴田:

一気に変わることができればいちばんいいけれど、なかなかそんなことはできない。自分のキャリアも、ブランドも少しずつ変わるしかないですよね。

柴田文江

山梨県出身。武蔵野美術大学卒業後、東芝デザインセンターを経てDesign Studio Sを設立。日用品から医療機器、ホテルのディレクションまで幅広く手掛ける。代表作に無印良品「体にフィットするソファ」、イトーキ「バーテブラ03」など。iFデザイン賞 金賞、グッドデザイン賞 金賞など多数受賞。

Interviewer: Misako Fujimoto(inu.llc)

Text : Michiko Inoue

Edit : Takahiro Shibata(Kichi)